業務日誌

-

250907

5月にここで、模様が好き、という話をした。

話をしたことで自分の中の意識が増したのかこれまでよりもさらに色々なものが模様に見えるようになっていた。

意識が見させてくれた景色だ。こんなものまで模様にみえるんだとまじまじと思った最近のできごとをひとつ。

いま、髪を長く伸ばしてみている気分なので、白い洗面台に落ちる毛がより目に留まるようになったんですが、

はらりと落ちる髪たちが描く線が意図せぬ組み合わせになり、なかなかいい線を描くもんででオッと思う時は写真に撮っている。

これが全くもって綺麗な写真ではないし写真フォルダをめくったときになんでこんな写真撮ったんだよと自分で驚き引いたりもするのだが、ペンでもイラレでも描けないすごく細いカリッとした線。うーんこれは一度銅版画(特にエッチング技法が合うと思う)にしてみたい・・・。これまでは見えてなかったもの。見えてないものがまだたくさんある。見えてないものばかりだよね…..

夜中の勢いで書いてしまったので後で後悔する気がしている。

でももっと気軽に言葉にしていきたいとも思っている。

だから妙で些細な話だけど投稿してみます。(下) -

20250630

子供の絵の版画を続け始めて6作ぐらい溜まってきたころから、これは何かのかたちでまとめたい、という考えが頭にでてきた。ただのアルバムにしても違う気がして、これには言葉もあわせて束ねたいと思った。子供が言葉を覚えはじめたぐらいからずっと記録しつづけているメモがあるのでそれがいい気がしている。たとえばこんな調子だ。

–

「コーヒーできるまで、キャベツ食べよう」

「いまからおうちにやらわかい石を持って帰るの きっとなかよしだって」

「オナラって消えるの?声みたいに?」–コーヒーとキャベツの因果関係は私には出てこなかったし、“柔らかい石”と仲良しになれるという断言や、声は消えるものだという感覚に、ドキッとする。文法的にもおかしな組み合わせだったとしても、それを詩的に感じたり、そうかもしれないと納得したりするからおもしろい。そういうわからなさに憧れる気持ちも忘れたくないなと常々思う。(下) -

20250523

夕飯にシチューを作っていた時のこと。しばらく煮込んでいると鍋に入れた大根が水面に浮かんできた。底の見えない鍋の中、シチューの白色の中に大根の四角い断面が並ぶその様子が、図案のように見えてうっとりしたことがある。私はこのような日常の中にはたと現れる模様が好きでよく記録している。四角以外もある。わが家の1階の居間の磨りガラスには、ある時間にだけ出現する直角三角形がある。三角の図形は、おそらくお隣さんとわが家の壁面によって切り取られたものがガラス面に映し出されているのだろうが、太陽の角度が変わるとまた消えてしまう。見慣れた室内に強く発光した青白い三角が出現するというのはなかなかゾクゾクする光景だ。季節や日の傾きの具合で出現タイミングも揺れるから、毎日出会えるわけでない点もなにやら神秘さを醸し出している。またはカーブミラーに反射してアスファルトに落とし出される楕円の光。この丸もすごくいい。かれこれ10年ほどデスクトップの待ち受けにしている。こちらはあちこち街歩きをしないと出会えないので、見られる確率がなかなか低い。見たい。魚を焼こうとしてフライパンにぴゅーと絞り出したオリーブオイルが描く線。隣り合い繋がる線もありながら、思わずクレヨンでぐるぐる描いた絵のようになったなと見つめる時間があった。お腹が減っていたので何かの手段でスキャンしたい気持ちをおさえて魚を乗せた。こうして五月雨に書いていて気づいたけど、なんだか何かの面に投影されるようなものに惹かれているのかな…..光が多めですね。思えばかつての修士制作のテーマは「模様と建築」だったことも思い出した。興味は続いているのかもしれない。ささやかなものばかりだけど日常の中の模様は見つけては記録しているから、またこちらにメモしようかな。(下) -

20250521

事務所への道中に花が咲き乱れる小道がある。昨年秋、道の端で赤と黒の実が弾けるように生っているのを見つけた。こわいくらい鮮やかな赤い実をもつそれはヤマシャクヤクという植物で(みんなで調べた)、誰かのブログで見た真っ白な花はさわったらほろっと崩れてしまいそうで、赤と黒の、なんなら毒でもありそうな実からはまったく想像できない姿だった。植物の形はよく見れば見るほどにふしぎで、つい立ち止まって観察してしまう。

このあたりの道を毎日歩いていると、春は2週間で花々の顔ぶれが変わっていくことを体感できる。一昨日まで満開だった黄色い花の群が気づけばすっかりいなくなり、その隣で紫の花が咲いている。先日、白〜淡いピンクの花が一斉にひらいた。大ぶりのふわっとした花びら。美しい姿に惹かれ近づいて気づいた、ヤマシャクヤクの花!おー、君か〜!!!という気持ちになって思わず中を覗き込んだら、めしべやおしべはパキッと派手な色と形をしている。秋に調べたときには柔らかで脆い花が大変身を遂げるものだと思っていたけれど、実際に見てみるとすでにあのこわい実になる片鱗があるな、とおもった。

–あたらしいウェブを見てくださった方から感想をいただく日々。感想を受け取るのってこんなにうれしいんですね。ありがとうございます。業務日誌に触れてくださる方が多くて、書かねば、という気持ちになっています。(佐)

-

20250511

長らく更新が止まっていたウェブサイトをリニューアルしました。気長に実装にお付き合いいただいたケアンの渡利祥太さん、物へのアプローチから一緒に撮影に取り組んでくれた市川昂佑くん、映像表現を細やかなところまでケアしてくれたSUEKKO LIONS©の阿部圭佑くん、本当にありがとうございました!(飯)

-

20250510

ポスターの校正紙を窓際に置きっぱなしにしていたらあっというまに日に焼けてしまった。こんなにすぐに色が変わるのか。日焼けの跡であそんでみたくて、裏向きのまま重なった数枚のポスターにいろんなかたちのものを置いてみている。丸まった厚紙、付箋、なにかわからない金属のパーツ。何週間か経ち、置いている状態そのものがなんだかかわいくて、いつ外すべきなのかわからなくなってしまった。紙は少しずつ、着実に茶色くなっていく。今週も隣で一緒に日を浴びる姿を眺めている。(佐)

-

20250508

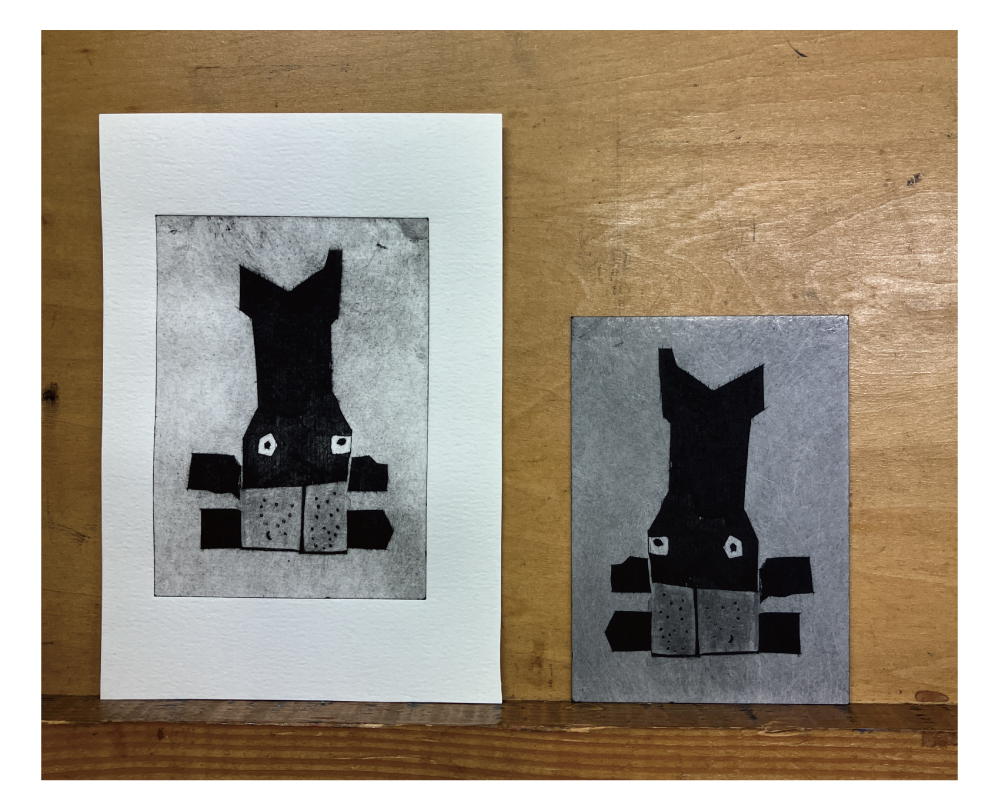

今日は月に一度の銅版画の日。2時間じっくりひとり作業に没頭するのが毎度の愉しみ。

昨年は技法を一つずつ教えてもらう段階だったので、技法の違いがわかるように絵柄を変えずに取り組んでいた(愛猫ととの写真をひたすらに)。一通りの教えを受けたので、いまは自由演技。なにを計画してもいい。だけど事前の準備がままならなかったので、何も考えずに出かける前に急いでパッと手に取った子どもの絵を刷ってみたところ、それがとてもいい。何がいいかというと、カーボン紙で下絵を写すのだが、必ず子どもの筆跡をなぞることになるのが、すごくいい。「ここで筆圧がかかったのだな」とか、「えっ、ここで線が途切れ消えてしまうのか?」だとか。

あともう一つ面白いのが、絵と同じに仕上げられないこと。

子どもの筆跡は私がなぞると全く同じにはならないし、それをまた銅版画にする過程で腐食液に浸し溶かすのでまた筆跡が変わる。子どもの絵が私と銅版の2回フィルターをくぐる。刷り方の具合でまたもう一押し変わる。

刷りあがりを目撃するとき、その表情に毎回恍惚とする。子どもの絵にはかなわないかもしれないのだが、それに適した技法を探るのも面白い。子どもがすごいスピードで書き上げたものをすごくじっくり工程を踏んで生み出すのも興味深い。もう少し子どもの絵シリーズを続けてみようと思う。(下)